ためしてガッテン鼻づまりをペットボトルで解消?点鼻薬で悪化?

鼻づまりの解消法とためしてガッテンで放送の内容について

ためしてガッテンで「鼻づまり」が取り上げられました。

慢性的に鼻が詰まっていると息苦しかったり、寝苦しかったりとしんどいですよね。

点鼻薬の使い方を間違えると悪化するとか、ペットボトルで鼻づまりを解消できるとか言われていますが、いったいどういうことなのでしょうか?

本記事では一般的な鼻づまりの原因と解消法について記載すると同時に、放送(平成28年2月17日)内容に関することは本記事の最終項「ためしてガッテンで放送の鼻づまりのスッキリ解消法について」に記載しています。

鼻づまりの原因

鼻づまりの原因として考えられる主なものには次のようなものがあります。

細菌やウィルスによるもの

免疫力が落ちている時に細菌やウィルスが体に進入してくると風邪をひくわけですが、この時、これらの細菌やウィルスを鼻水として体の外に排出しようとします。

この状態がしばらく続くと、鼻の穴の中にある粘膜(鼻粘膜)が炎症を起こし、腫れてきます。

すると鼻の空気の通り道が狭くなり鼻が詰まりやすくなります。

そして更に風邪が長引くと免疫と細菌やウィルスとの間で戦いが始まり、その死骸が膿となって黄色い粘り気のある鼻として出てきます。

鼻の通り道が狭くなっているところに粘り気のある膿が通るので、鼻が詰まるわけです。

アレルギーによるもの

花粉やほこり、ハウスダストなどのアレルゲンが体内に侵入してくると、アレルギー体質の人は体内の免疫がIgeという抗体をたくさん作ります。

この抗体が体中に存在する肥満細胞と結合し、そこにアレルゲンが付着するとヒスタミンという炎症をひき起こす物質が出てきます。

すると鼻の粘膜に炎症が起こり、腫れて鼻の通り道が狭くなり、鼻づまり状態になりやすくなります。

アレルギー症状の1つにアトピー性皮膚炎があります。

アトピー性皮膚炎につきましては次のページをご参照ください。

アトピー性皮膚炎 成人型の症状と原因・治療について

アトピーの症状【赤ちゃん・子供・大人別】と治し方

アトピーはストレスでかゆみが悪化する?ストレス発散法は?

アトピーの原因は遺伝?ストレスや腸・食べ物が影響する?

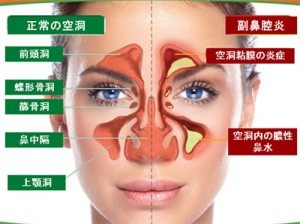

副鼻腔炎によるもの

画像出典:http://www.goshomi.jp/

鼻の穴の中を鼻腔(びくう)と言いますが、鼻腔の周りには、骨で囲まれた空洞部分が左右に4個ずつ、合計8個あり、これを副鼻空腔と言います。

副鼻腔は鼻腔と繋がっています。

風邪やアレルギーが悪化すると副鼻腔の粘膜が細菌やウィルスに感染し、副鼻腔炎が起こる場合があります。

副鼻腔炎になると鼻腔内に粘り気のある膿がたまり、鼻づまりの原因となります。

副鼻腔炎につきましては次のページをご参照ください。

副鼻腔炎の症状【熱・歯痛・頭痛・咳・子供】と治療

副鼻腔炎の頭痛で肩こりや歯痛は何故おきる?いつまで続く?

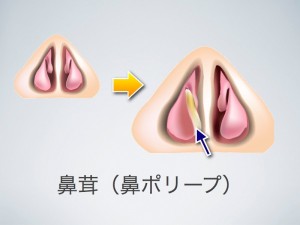

鼻茸(はなたけ)によるもの

画像出典:http://jibika.exblog.jp/9801168/

慢性的に副鼻腔炎になると、副鼻腔内の粘膜が膨らみ茸のような水ぶくれのようなものができますがこれを鼻茸と言います(鼻ポリープとも言います)。

鼻茸ができることで、鼻の空気の通りが悪くなり、鼻づまりが起きたりします。

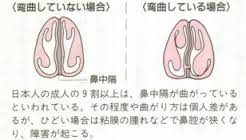

鼻中隔弯曲症(びちゅうかくわんきょくしょう)による鼻の構造によるもの

画像出典:http://ameblo.jp/iemura-marie/

左右の鼻腔を隔てている「鼻中隔」という壁が、どちらかに大きく曲がっているという構造上の問題で、空気の流れが悪くなり鼻づまりが起きたりします。

鼻づまりが頭痛をひき起こす?

副鼻腔炎となった場合に鼻が詰まると同時に副鼻腔の粘膜で炎症が起こることで頭痛が起きる場合がある他、鼻がつまることで、取り込む酸素の量が少なくなってしまい、頭が酸欠状態となり、頭痛が起きる場合もあります。

頭痛に関しましては次のページをご参照ください。

頭痛をこめかみ付近のツボで即効で治す方法

頭痛における右後頭部の鈍痛は大丈夫?

ガッテンの目のメークで頭痛・肩こり・腰痛が改善?

鼻づまりに効く5つのツボ

鼻づまりの効く5つのツボを以下に紹介いたします。

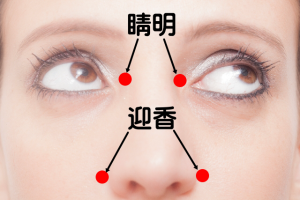

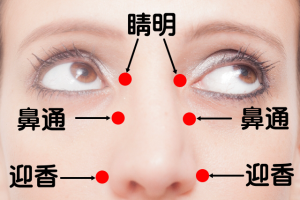

睛明(せいめい)と迎香(げいこう)

睛明は鼻の付け根の両わきにあります。

迎香は小鼻の左右のふくらみのわきにあります。

左右の人差し指で睛明から迎香をさすります。

これは私自身、今までこのツボで、鼻が通るようになるケースが多いことを実感しています。

睛明と迎香それぞれを少し強めに押すのも有効です。

鼻通(びつう)

迎香の少し上のくぼんだところにあります。

両人差し指を左右の鼻通に当て、少し強めに押しつつ上下に揺らします。

風池(ふうち)

後頭部の髪の生えぎわで、画像の丸の部分が風池のツボになります。

耳の後ろにあるへこみの後方の首の生え際辺り、首中央のくぼみから左右外側へ約4cmずれたところです。

ここを少し強めに押します。

合谷(ごうこく)

親指と人差し指の骨が交わる少し手前の柔らかい部分(上の写真の赤丸部)です。

ここを少し強めに押します。

風邪によって鼻づまりを起こす場合も勿論あります(ウイルスによるものになりますが)。

風邪に関しては次のページをご参照ください。

風邪の食事メニューは?のど風邪や子供や赤ちゃん用は?

胃腸風邪の原因はストレスや食べ物が原因?症状と治療法は?

風邪【喉・鼻水・咳・頭痛・熱】の治し方と効果的な食べ物

妊婦の風邪の影響は?熱・咳・鼻水・喉の痛みの治し方

風邪で熱が下がらない原因は?通常何日で下がる?

鼻づまり解消法

ツボ押しは鼻づまり解消法の1つですが、その他の解消法について紹介したいと思います。

鼻を暖める

画像出典:http://geinou-ura.com/archives/8076#i-6

温かい蒸しタオルを鼻の付け根辺りを中心に乗せます。

5分くらいすると鼻の奥の方がクククーっと鳴って通る可能性が高いと思います。

通ってきたなというタイミングで鼻をかむとかなりすっきりすると思います。

水を温めて蒸気を吸うことでも鼻が通りやすくなるかと思います。

たまねぎを薄くスライスして臭いをかぐ

たまねぎを薄くスライスしてお皿などに置いて臭いをかぎます。

涙が出てくる成分「硫化アリル」には鼻づまりを解消さてくれる作用があります。

目は涙が出ないように閉じておくと良いです。

500mlのペットボトルを脇の下に挟む

500mlのペットボトルをつまっている鼻と反対側の脇に挟むことで、一時的に鼻づまりが緩和されやすくなります。

仕組みとしては「ペットボトルをつまっている鼻と反対側の脇に挟む」→「反対側の交感神経が刺激される」→「血管が収縮する」→「鼻粘膜の腫れが和らぐ」→「鼻が通りやすくなる」というものだそうです。

ミント系のガムや飴を口にする

ミントの刺激にも鼻のとおりを良くする作用があるようです。

アロマオイルの香りを嗅ぐ

ペパーミント、ユーカリ、スイート・オレンジといったアロマオイルが鼻づまりに効果的といわれています。

アロマオイルは「うつ」などにもプラスの効果があります。

「うつ」に関しましては次のページをご参照ください。

うつ症状の状態と治療法【改善法】

非定型うつと新型うつの違い

主治医が見つかる診療所 うつ病のチェック項目と克服と期間

根本改善させるには?

ここまで鼻づまりが起きた時の応急的な解消法について記載いたしましたが、根本的に治すためには鼻づまりの根本的な原因を取り除く必要があります。

鼻づまりの主な原因として先に細菌やウィルスによるもの、アレルギー、副鼻腔炎、鼻茸、鼻中隔弯曲症を挙げさせて頂きました。

ちなみに副鼻腔炎と鼻茸の更なる原因は細菌やウイルスによるものになります。

ではこれらの原因を取り除くにはどうしたら良いかということを以下に記載したいと思います。

細菌やウィルスに負けてしまっている原因を取り除く

細菌やウィスルが原因で起こる鼻づまりは免疫力が下がっている為と考えられます。

では日頃の免疫力を上げるにはどうしたら良いかとなると体温を高く(理想は36.5℃~37.0℃)し、血行を良くすればいいです。

体温を高くするには筋肉量を増やすと良いです。

筋肉量を増やすには運動するのが良いです。

ちなみに運動している時自体、体温が上がりますので、その時は勿論、免疫力が上がります。

おすすめの運動は体全体の筋肉の約80%を使うと言われ、適度な負荷でもあるウォーキングです。

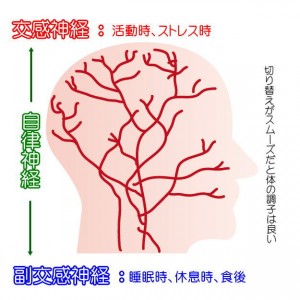

次に血行を良くするには?ということですが、血行は自律神経という神経がコントロールしています。

従いまして自律神経の働きを良くすることで、血行が良くなります。

ちなみに血行が良くなる事でも体温が高くなります。

つまり細菌やウィルスによる鼻づまりを根本的に起こさなくするには運動することと自律神経の働きを整えることが効果的となります。

自律神経を整える方法などについては次のページをご参照下さい。

アレルギー体質を解消する

アレルギーは免疫の誤作動によって起こると言われています。

具体的には免疫の1つであるリンパ球が花粉やほこりなどの本来は体に害のない物質を敵とみなし、Ige抗体をたくさん作り出して引き起こるわけですが、何故リンパ球が誤動作を引き起こすかというと一説によれば、自律神経の乱れで副交感神経が優位に働き過ぎ、その結果リンパ球が増えすぎて誤動作を起こすということです。

従いましてアレルギー体質を解消するには自律神経の働きを整えることが有効と考えられます。

また副交感神経は休息しているようなゆったりした状態の時に優位に働きます。

それ故、日常生活においてゆったりしている時間が多いと、副交感神経が働き過ぎることになるので、日中はしっかり活動して夜は休むといったメリハリをつけることも大切です。

勿論、毎日運動を習慣づけるということはプラスに働きます。

自律神経につきましては次のページもご参考にしてください。

自律神経失調症を改善する食事は?

自律神経失調症とは?症状は?痛みや吐き気・ほてりなど

鼻中隔弯曲症を解消する

物理的に鼻中隔が歪んでいるので、自然に回復させるのは難しいかもしれません。

ただどんな人でも鼻中隔の歪みはあり、人それぞれの程度の差になります。

もしかしたら、あなたの鼻づまりは鼻中隔の歪みでない可能性もあります。

従いまして上記免疫力向上の対策やアレルギー体質解消の対策で改善する可能性も十分ありますので、まずはこれらを心掛けられることをおすすめします。

かりに鼻づまりの解消に繋がらなかったとしても、体全体の「健康」という面で必ずプラスになります。

鼻づまり解消に繋がらない場合に改善する手段としては手術になりますが、少なからずリスクはあると思いますので、医師と十分相談の上判断することになるかと思います。

ためしてガッテンで放送の鼻づまりのスッキリ解消法について

①鼻づまりの原因

鼻づまりの原因は鼻水が詰まっているのではなく、鼻甲介(びこうかい)の腫れによるもの。

鼻甲介は左右の鼻の入り口から2センチくらいのところに3本ずつ上下に並んで備わっている。

鼻が正常な時でも鼻甲介はずっと働き続ける為に、左右交互に定期的に休息している。

左右の鼻甲介は腫れたりへこんだりしている。

正常な時は左右交互に休息するので、鼻がつまるという感覚は起こらない。

慢性的に鼻がつまる原因は、a.花粉・ダニ・ハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎、b.風邪(感染性鼻炎)、c.蓄膿症(慢性副鼻腔炎)がある。左右同時に腫れると鼻が詰まって苦しくなる。

②鼻甲介の役割

口呼吸した場合、暑さ(例えばサウナの中)や寒さ(例えば冷凍庫の中)に口は耐えられない。

鼻甲介は熱い空気や冷たい空気を何と1秒で37度で湿度100%と肺に取り込みやすい状態に変えてくれる。

鼻甲介には毛細血管が張り巡らされていて、表面積が広いので冷たい空気が暖かい温度に触れて温まり(熱い空気の場合は温度が下がる)、鼻水を出すことで湿度を高めている。

ちなみに1日に鼻水を1~1.5リットル作り出し湿り気を与えている。

またゴミの8割をカットしてくれている。

③ペットボトルを使った鼻づまり解消法

先に記載していますが、詰まっている鼻と逆の脇の下にペットボトルを挟むと鼻づまりが解消される。

20秒ほどで効果が感じられる。

脇の下には鼻につながる神経が通っていて、ペットボトルで圧迫すると神経に刺激が伝わり鼻甲介が縮まる。

但し効果があるのは1~2分。

④点鼻薬について

鼻甲介が腫れるのは毛細血管が拡張しているからなので、点鼻薬の中に含まれている血管収縮剤(ほとんどの点鼻薬に含まれている)が毛細血管を収縮させ、鼻が通るようになる。

即効性は抜群だが、効果は一時的なもの。

そして、頻繁に点鼻薬を使うと強制的に血管を縮めることになり、血流が滞り続けるので鼻甲介の組織自体が悪くなり、更に腫れが酷くなって点鼻薬が効かなくなる。

これを薬剤性鼻炎という。

従って使用上の注意を守る=用法・容量を守る!

⑤鼻づまりの問題点

鼻づまりになると熟睡できない。

すると成長ホルモンの分泌が悪くなるので、子供の場合、身長が伸び難いなど発達障害に繋がる可能性がある。

成長ホルモンは代謝を活性化させる役割があるので、大人でも成長ホルモンの分泌が悪くなると、体調不良、肥満、肌荒れ、慢性疲労になりかねない。

⑥鼻のケアには鼻うがいがいい

鼻うがいは鼻の入り口を洗うだけで良い。

最も汚れている鼻甲介の前部分を洗う。

やり方は200mlの水に2gの塩(0.9%濃度の食塩水)を入れた水を用意する(水温は37度がおすすめ)。

ノズルがついていて水が噴射するタイプの容器(薬局で2,000~3,000円ほど)を用意する。

※ノズルの先端が尖ったものは使わないよう注意

容器のノズルを真横にして鼻に挿入すると中耳炎のリスクが高まるのでノズルを少し上を向け鼻筋に沿って水を入れる感じにする。

容器のノズルを片方の鼻の穴に入れて「あ~」と声を出しながら優しく噴射する(声を出すのは肺に水が入らないようにするため)。

鼻甲介の前方を洗い流すだけでも十分効果があるので、無理して奥の方まで水を入れようと、強く噴射する必要はない。

ただし、少量の水が喉に流れていったり、 反対の鼻の穴から出るくらいは気にしなくても大丈夫。

洗い終わったら、残っている水を出すように優しく鼻をかむ。

くれぐれも鼻の奥の方には耳につながる入り口があるので、水が入って中耳炎になるリスクがあることを念頭に置き、注意して行なう。

蓄膿症やアレルギーが酷い場合は病院で治療を受けてから鼻うがいをする。

最後に

鼻づまりの主な原因としては①細菌やウィルスによるもの②アレルギーによるもの③副鼻腔炎によるもの④鼻茸によるもの⑤鼻中隔弯曲症によるものなどがあります。

鼻づまりから頭痛に繋がることもあります。

鼻づまりの応急的な対処法としてはツボの刺激、鼻を温める、たまねぎの臭いをかぐ、500mlのペットボトルを脇の下に挟む、ミント系のガムや飴を口にする、アロマオイルの香りを嗅ぐ、鼻うがいをするといった方法があります。

そして根本的に改善させるには、自律神経の働きを整える、運動を習慣づける、活動と休息のメリハリのある1日を送るなどを心掛けるといいでしょう。

LEAVE A REPLY