糖尿病の症状や原因は?合併症の危険性や治療法は?

糖尿病の症状や原因及び合併症や治療法について

糖尿病はご存知のとおり生活習慣病の代表的な病気となっています。

糖尿病の最も怖いところは合併症を引き起こす危険が高い点です。

このページでは糖尿病の症状や原因、合併症や治療法について記載しています。

日本人における糖尿病及び糖尿病予備群の人数は2000万人を超えると言われ1人1人の改善への意識向上が望まれます。

糖尿病とは

糖尿病とは膵臓にあるランゲルハンス島のβ(ベータ)細胞から分泌されるインスリンというホルモンが全くあるいはあまり出なくなり、そのことで血液中のブドウ糖の濃度が異常に高くなった状態(高血糖状態)になることを言います。

インスリンは血液中に取り込まれた栄養(ブドウ糖)を体中の細胞に運び届けてくれています。

私たちの体に栄養がしっかり補給されるのは、このインスリンの働きのおかげです。

従いましてこのインスリンの分泌が悪くなると、栄養が体に運ばれず、血液中のブドウ糖の濃度が高くなります。

そして余分な糖が尿から出るようになります。

また体中の細胞に栄養が十分行き渡らなくなりますので、体に様々な異変が出てくるようになります。

糖尿病になると動脈硬化が起きやすくなると言われています。

動脈硬化に関しましては次のページを参考にしてください。

糖尿病の症状について

糖尿病の症状として現れるのは

・異常に喉が渇く

・体が異常にだるくなり疲れやすい

・尿の回数がかなり多くなる

・体重が減少する

・尿のにおいが気になる

・足がむくんだり重く感じたりする

・手や足が痺れる

・下腹部がかゆくなる

・視力が落ちる

・皮膚の感覚が鈍い

などです。

これらの症状を見て糖尿病かもしれないと感じるようでしたら、早めに病院で検査を行った方が良いでしょう。

その他の足の症状でチェックする場合について次のページをご参照下さい。

糖尿病の種類

糖尿病の種類には1型糖尿病と2型糖尿病があります。

1型糖尿病とは

原因は不明ですが、何かしらの理由で膵臓にあるランゲルハンス島のβ細胞が破壊されインスリンが全く、あるいはあまり出なくなってしまうというものです。

糖尿病の方の3~5%がこの1型糖尿病です。

小児期に発症することが多い傾向があり小児糖尿病とも呼ばれます。

2型糖尿病とは

糖尿病の方の約95%がこの2型糖尿病です。

2型には3つの種類があります。

Ⅰ.インスリンの分泌量が少ない

インスリンの分泌量が少なくなることで血液中のブドウ糖が全身の細胞に運ばれず、血糖値が高くなります。

Ⅱ.インスリンの働きが悪い

インスリンはしっかり分泌されているが、働きが悪いことでブドウ糖が全身の細胞に運ばれず、血糖値が高くなります。

Ⅲ.インスリン受容体の働きが悪い

人間の体の細胞の周りには細胞膜というものがあります。

そしてこの細胞膜上にはインスリン受容体と呼ばれるものが備わっていてインスリンとインスリン受容体が結合することで、細胞への通路ができ、ブドウ糖が細胞の中に取り込まれていきます。

このインスリン受容体の働きが悪くなることで、ブドウ糖が全身の細胞に運ばれず、血糖値が高くなります。

糖尿病が原因で頻尿になる場合もあると言われています。

頻尿に関しましては次のページを参考にしてください。

血糖値検査について

では糖尿病かどうかを判断する血糖値の検査についてですが、病院では静脈の血液を取って検査器にかけて調べます。

糖尿病かどうかの診断は次のように行われます。

①血糖値(早朝空腹時血糖値≧126mg/dlまたは75gOGTTで2時間値≧200mg/dlまたは随時血糖値≧200mg/dlの何れか)

②HbA1c≧6.5%

③早朝空腹時血糖値<110mg/dl

④75gOGTTで2時間値<140mg/dl

※75gOGTT(75g経口ブドウ糖負荷試験)とは空腹時にブドウ糖75gを溶かした水を飲み、0分後・30分後・1時間後・2時間後の血糖値を測定する試験

【診断基準】

A.1回の検査で①と②が確認できれば糖尿病

B.2回の検査で①が2回確認できれば糖尿病

C.2回の検査で①と②が確認できれば糖尿病

D.2回の検査で①のみが1回だけ確認の場合は糖尿病の疑いで3~6ヶ月後に再検査

E.2回の検査で②のみが1回か2回確認の場合は糖尿病の疑いで3~6ヶ月後に再検査

F.1回の検査で③と④が確認されたら正常

G.何れも当てはまらない場合は境界型となり3~6ヶ月に1回くらい代謝評価など医療機関の指示に従って経過観察

出典:日本糖尿病学会より

糖尿病の検査に関しまして、こちらのページもご参照下さい。

糖尿病の原因について

まず1型糖尿病の原因は、はっきりと解明されていません。

ただ、自分自身の免疫の異常反応やウィルスによってインスリンを製造するランゲルハンス島のβ細胞が攻撃を受け破壊されてしまいインスリンの分泌が悪くなり起こるのではないかという考えもあります。

2型糖尿病の考えられる原因については以下の通りです。

①肥満

肥満度が高いほど、糖尿病を発症する割合が高くなる傾向がみられています。

それは肥満になると血糖を処理する能力が弱ってしまうという点と肥満になって内臓脂肪がたくさん蓄積されると、この内臓脂肪からインスリンの働きを妨害する物質が出る為という点があります。

②運動不足

運動をするとインスリンの効きを良くする効果がります。

逆に運動不足になるとインスリン抵抗性と言って、インスリンの効きが悪くなります。

その事で糖尿病になるリスクが高まります。

③過食

食べ過ぎると血糖値が上がります。

すると大量のインスリンを出すようになりますが、その期間が長く続くとインスリンの分泌が悪くなり糖尿病になるリスクが高くなると言われています。

④アルコールの摂りすぎ

アルコールを摂り過ぎると、膵臓の細胞が破壊されてしまいます。

このことでインスリンの出が悪くなり、糖尿病になるリスクが高まります。

⑤ストレス

ストレスがかかると暴飲暴食に走ったり、お酒を飲みすぎたりしがちになります。

このことで、糖尿病へのリスクが高まります。

またストレスは内臓の働きを悪くしたりホルモンの分泌に影響を与えます。

例えば女性の場合、ストレスが強くかかると生理が遅れたりしますが、これは女性ホルモンの分泌に影響が出るからです。

膵臓は内臓でありストレスの影響を受けますし、インスリンもホルモンでありストレスの影響を受けると言えます。

生理に関する内容につきましては次のページを参考にしてください。

合併症について

糖尿病になった場合、怖いのがこの合併症です。

インスリンの減少により栄養そのものが体中の細胞に十分行かなくなることに加え、高血糖により血液がドロドロになり、ドロドロ血は細い毛細血管の先まで行かなくなりますので様々な不具合が体に出やすくなります。

ではどのような合併症が懸念されるかなのですが、糖尿病の3大合併症と言われている、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害をはじめ色々な合併症が考えられます。

いくつか挙げてみたいと思います。

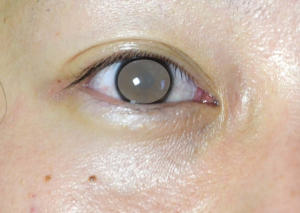

糖尿病性網膜症

長年、高血糖状態が続くと目の奥にある網膜が障害を受け糖尿病性網膜症となる場合があります。

失明する可能性もあります。

症状初期の段階では小さな出血や白斑と呼ばれるものが多少みられますが、ほとんどの場合、自覚症状はないようです。

進行してくると比較的大きな出血があったり、視力低下や視野の異常を自覚することがあります。

糖尿病性腎症

腎臓は、身体の中で不要になった老廃物を含んでいる血液を「ろ過」して、老廃物を尿として体外に排出すると同時に、綺麗になった血液を体内に戻すという働きをしています。

この血液を「ろ過」する働きをしていのが、腎臓の糸球体というところです。

高血糖状態が長きに及ぶと糸球体の「ろ過」作用がうまく働かなくなってしまいます。

この状態が糖尿病性腎症です。

最近では糖尿病性腎症から腎不全に移行し透析が必要になる患者さんが多くなってきているようです。

糖尿病性神経障害

この障害においてよくある初期症状は足裏や足先の痺れです。

足の裏に何かが張られているような鈍いような感覚があったりします。

その他、睡眠時や安静時足がつったり、手足が火照ったり、異常に冷たく感じたりといった症状が出ることもあります。

症状が進行すると立ちくらみや、異常な発汗、便秘、下痢、排尿障害など色々な症状が出てきたりします。

そして更に酷くなると痛みを感じにくくなるため、ちょっとした傷にも気づかず、放置したまま化膿してから気づくこともよくあります。

その結果、潰瘍や壊疽(えそ)が起こり足を切断しなければならないことがあります。

便秘に関しましては次のページを参考にしてください。

狭心症や心筋梗塞、脳卒中や脳梗塞など血管に纏わる病気

高血糖になると血液がドロドロになり血管壁にこびりつきます。

すると血管壁のコラーゲンと結合しAGEという物質が生まれます。

AGEは終末糖化産物(Advanced Glycation Endproducts)と言われ、強い毒性を持ち、様々な病気の元凶となります。

皮膚に蓄積されればしみ、しわ、たるみとなり、血管であれば動脈硬化、心筋梗塞、脳血管障害に、脳であればアルツハイマー病などの認知症に、目であれば白内障に、骨であれば骨粗鬆症、その他にもがんなどが挙げられます。

AGEに関する参考情報)大田内科消化器科クリニック https://ota-clin.com/agingcheck/age/

心筋梗塞に関しましては次のページを参考にしてください。

閉塞性動脈硬化症

画像出典:国立循環器病研究センター

手や足の動脈において動脈硬化が起こり、血液の循環が悪くなり冷感やしびれ感、安静時に疼痛が起こったり歩行困難に陥いったりします。

更に悪くなると痛みで歩けなくなり、やがて潰瘍や壊疽(えそ)が起こり、足を切断しなければならなくなることもあります。

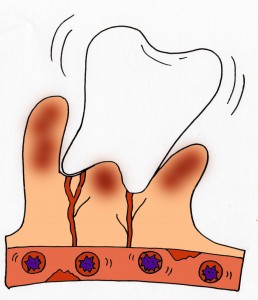

歯周病

歯周病に最も関わりのある病気が糖尿病と言われています。

歯周病が見つかったのをきっかけに糖尿病が見つかるということも多々あるようです。

糖尿病になると細菌への抵抗力が弱まるので、歯周辺に菌が増えるので果歯周病になりやすいです。

白内障

水晶体(目のレンズ)が白くなります。

視界自体も白く濁り見辛くなります。

原因ははっきりと解明されていのですが、次のような説が有力視されています。

高血糖が続くと、アルドース還元酵素により糖から糖アルコールが生成され、この糖アルコールが水晶体の中に溜まり、細胞内浸透圧を上げることから水晶体内の水分が増加し、その結果、水晶体の混濁が起こるということです。

その他には酸化や糖化が原因である可能性があるとか、糖代謝異常により細胞膜が壊されるなどが考えられています。

白内障に関しましては次のページを参考にしてください。

3大合併症の発症順番や発症時期につきましては次のページをご参照下さい。

治療方法について

糖尿病の治療法としての基本は食事療法、運動療法、インスリン療法、薬物療法になります。

食事療法と運動療法は必須と考えた方が良いでしょう。

インスリン療法や薬物療法は患者さんの状態に応じて医療機関の判断のもと行われます。

食事療法

糖尿病は血糖値が高い状態であるので、食事による血糖値のコントロールは必須になります。

では注意する項目を列挙します。

Ⅰ.カロリーを適切に抑える

1日の摂取カロリーを1,600kcal以下にするというのが基本的な考え方です。

Ⅱ.栄養バランスの良い食事を心掛ける

炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維といった6栄養素をバランス良く摂る必要があります。

Ⅲ.1日3食にする

食べる量が1食に偏ると血糖値の上昇が大きくなるので、1日3食で何れも均等な量を食べるのが好ましいです。

Ⅳ.よく噛んで食べる

早食いをすると、血糖値が早く上昇します。

また満腹状態が脳に伝わるのには時間がかかりますので、ゆっくり食べる方が少量の時点で満腹感を感じられるので、食べ過ぎ防止に繋がります。

Ⅴ.炭水化物を1番最初に食べない

お米やパンなどの炭水化物(糖質)を空腹時に摂ると血糖値が急上昇します。

最初に食物繊維など糖質以外の食べ物をお腹に入れてから炭水化物を摂りましょう。

運動療法

運動をすると体のエネルギー源としてブドウ糖が使われます。

つまり血糖値を下げる働きがあります。

おすすめの運動はウォーキングです。

ウォーキングなどの有酸素運動の継続はインスリン抵抗性を改善に向かわせます。

また有酸素運動で内臓脂肪が燃焼し、少なくなることでもインスリン抵抗性を改善に向かわせます。

インスリン抵抗性が改善されると細胞へのブドウ糖の取り込みが促進され、高血糖を改善の方に向かわせる効果が期待できます。

ちなみにジョギングも有酸素運動ですが、無理をすると体を痛めるなど逆効果になる可能性もあるという点で、ウォーキングがおすすめです。

薬物療法

薬物を使って血糖値を下げます。

糖尿病患者さんの状態から医師が薬物治療を行うのが良いかどうか、またどの薬物が適しているかを判断し行われます。

以下のような薬物があります。

Ⅰ.α-グルコシダーゼ阻害薬

食後の血糖値の上昇を抑える薬です。

食前に飲んでおくことで食べた物の消化・吸収の速度が遅くなり血糖値の上昇を防ぐというものです。

Ⅱ.スルフォニル尿素薬

膵臓を刺激してインスリンの分泌を高めブドウ糖の細胞への取り込みを高め血糖値を抑えようという薬です。

膵臓のインスリン生成能力が残っている場合は有効とされています。

Ⅲ.インスリン抵抗性改善薬

インスリンが普通に出ているにも関わらず、効きが悪い状態をインスリン抵抗性と言います。

このインスリン抵抗性を改善させる薬になります。

この薬は副作用がきつい事から、あまり使われることはないようです。

妊娠糖尿病や小児糖尿病につきましては次のページをご参照下さい。

インスリン療法

膵臓が弱ってしまって、ほとんどインスリンが出ていない糖尿病患者さんに対し膵臓を休ませ、保護するために外からインスリンを補う療法です。

インスリン注射薬は超速効型、速効型、混合型、中間型、持効型の5種類があり、個々の患者さんそれぞれのインスリンの分泌パターンに応じて使い分け、理想的なインスリンの分泌を再現することができるようです。

その結果、糖尿病の合併症を予防することができると言われています。

脳梗塞に関しましては次のページを参考にしてください。

糖尿病につきまして、次のサイトも参考にしてみて下さい。

国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 糖尿病ってなに?

最後に

糖尿病とは栄養であるブドウ糖を体の細胞に届けてくれるインスリンというホルモンが全くあるいはあまり出なくなったり、働きが悪くなったりする状態を言います。

すなると体全体に栄養が行き渡らなくなり、様々な症状(合併症)が出てきやすくなります。

糖尿病になる原因は明確化されていませんが、主な要素として肥満、過食、運動不足、アルコールの飲みすぎ、ストレスなどが挙げられます。

合併症には糖尿病の3大合併症と言われている、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害の他、色々な症状があります。

酷い場合は潰瘍や壊疽(えそ)が起こり足を切断しなけれればならない事態になることもあります。

治療法としては食事療法、運動療法、薬物療法、インスリン療法などがあります。

とにかく糖尿病にならないことが大切ですが、なった場合は血糖値を上げないよう、常に日常生活において注意する必要があります。

LEAVE A REPLY